Como estos días pasados estamos hablando en clase de aridez, sequía, desertización y otros temas relacionados con la climatología de nuestro país, creo que ha llegado la hora de recuperar dos artículos anteriores de este blog donde se trata un

posible escenario climático nada halagüeño para España:

A pesar de estos últimos meses tan lluviosos, las previsiones climáticas para el futuro en nuestro país son cada vez más alarmantes. Según el

informe Ensemble (51MB, pdf) (en inglés) de la Comunidad Europea,

España está en la primera línea del frente del calentamiento y será el país europeo en el que más se reducirá la precipitación si no se limitan las emisiones de gases de efecto invernadero.

El anterior secretario de Estado del Agua, Josep Puxeu, admite que la reducción de lluvias es evidente: "Ya se está viendo. Lo tenemos claro. Sin alarmismos, pero hay menos agua". La planificación hidrológica de las confederaciones hidrográficas incluyen que

para 2030 habrá entre un 5% y un 14% menos de entrada de agua en los ríos, salvo en las cuencas del norte.

Ernesto Rodríguez Camino, jefe de Evaluación y Modelización del Clima de

AEMET, uno de los centros del proyecto, señala que los resultados del informe implican para España "una reducción de la precipitación entre un 20% y un 25% a final de siglo" suponiendo un escenario medio de emisiones: "Es una disminución apreciable".

Los modelos de predicción del clima son más inciertos en cuanto a precipitación que en temperatura. Los científicos creen que sus proyecciones son mucho más fiables en el aumento de temperatura que en cómo afectará la subida de la concentración de CO

2 a la lluvia. Mientras en buena parte de Europa aumentarán las precipitaciones (al hacer más calor se evapora más agua y llueve más), en otras caerá menos agua. El informe Ensembles, realizado entre septiembre de 2004 y diciembre de 2009 y dirigido por el

Met Office británico, apunta más abiertamente al aumento de sequías que sus predecesores, de 2005.

Con seis grados más en verano, la Península será un lugar poco apetecible. Pues esa es la

previsión para 2070 de un informe realizado para el Gobierno por 120 científicos españoles y que recopila la literatura científica publicada sobre la materia. El documento

Clima en España: pasado, presente y futuro (informe Clivar, 20 MB en pdf) presenta "datos estremecedores" de incremento de la temperatura para España si no se limitan las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aunque se mantienen muchas incertidumbres en función de los modelos de predicción del clima utilizados, la media de los 16 modelos europeos coincide: más temperatura, especialmente en el trimestre de junio, julio y agosto, 5,41 grados más de media. El informe recopila también los registros instrumentales existentes. Entre 1901 y 2005

la temperatura aumentó en España "indudablemente", a un ritmo de 0,13 grados por década y

de casi 0,48 grados entre 1973 y 2005.

|

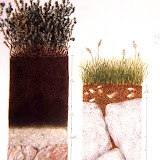

| Fuente de la imagen: "El clima en España: pasado, presente y futuro". Red Clivar España. |

Clasificación climática de Köppen-Trewartha para clima presente (arriba: izquierda según la base observacional de CRU, derecha, según la media de los RCMs de PRUDENCE) según Castro et al. (2007a). En la parte inferior, cambio en dicha clasificación climática para el conjunto de modelos para clima futuro (2071-2100) para el escenario de emisiones A2 (izquierda), y proyecciones de cambio de los RCMs sumadas a la climatología observada CRU (derecha).

El mapa muestra un aumento importante de la temperatura para finales del siglo XXI cuyo patrón espacial se desarrolla según un gradiente norte-sur, con

incrementos máximos cuanto más al sur, lo que apuntaría a una mayor aridez y tendencia hacia la desertificación en esa zona.

Sobre las lluvias, la última década ha sido la más seca de los últimos 60 años, pero en la Península siempre ha habido gran variabilidad de lluvias, en función de la intensidad de la oscilación del Atlántico Norte, la que hace que las borrascas del Atlántico entren por España o por el norte de Europa. Si los cincuenta fueron secos, los sesenta y setenta, húmedos, y ahora llevamos tres décadas secas.

El informe también se fija en los océanos: En la costa atlántica el calentamiento de las aguas varía desde 0,15 y 0,30 grados centígrados por década entre 1985 y 2005. En la cuenca mediterránea se registra, además, un incremento de la salinidad.

Fuente del texto: artículo de elpais.com

España al rojo vivo y lo que nos espera

.JPG)